2009年11月15日09:08

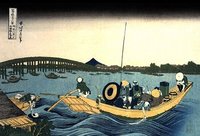

葛飾北斎が実際に取材の旅をして描いたという富嶽三十六景、当時どのあたり

で富士を眺めることができたか興味が尽きません。

今朝は第四十景 尾州不二見原(びしゅうふじみがはら)です。

こちらの舞台は現在の名古屋市中区富士見町であるそうで熱田へ向かう熱田

道の途中であったという。

眺めを由来としたのでしょう名前は現在も受け継がれ富士見町とあれば富士が

見えたことも確かなことなのでしょう。

各地に残る富士見という名前には富士が見える場所という誇りが現れておりま

す。

この絵は「桶屋の富士」と呼ばれておりますが、構図のすばらしさで印象に残り

ます。

桶屋さんという仕事、絵にもなりますが落語にもなりまして、桶には締めるタガが

なくてはなりません、これを職人が持ち運ぶのにはクルリとタガを丸めて運んだ

のだそうですが、落語では桶職人を花火の日、満員の橋の上に歩かせたりする。

そこに殿様が馬で混雑する橋を渡ろうとする、なんて話がはじまります。

有名な落語ゆえにご存知の方が多いかと思いますが、混雑する橋の上に馬を

乗り入れてまいりますから、押されて桶屋のタガがツツッとゆるみ、跳ね上がっ

たタガがなんと殿様の被り物(傘)を飛ばしてしまう。

これが無礼だということで桶屋は手打ちにされそうになるというお話です。

江戸の世の中は平和でございまして武士の武芸もたいしたことがなく、手打ち

にしようとした刀を奪われて職人に武士の方が切られてしまうというお話、首が

ポーンと飛びますのを見て橋の上の町人衆、花火の掛け声と同じく「かぎや~」

「たまや~」(たがや~だったかもしれません)

江戸の話は庶民の勝ちにしませんと落語の面白さにならない。

多くの職人が主人公のお話がやはりよろしいようですな。

尾州不二見原≫

カテゴリー │富嶽三十六景

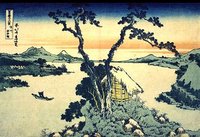

葛飾北斎が実際に取材の旅をして描いたという富嶽三十六景、当時どのあたり

で富士を眺めることができたか興味が尽きません。

今朝は第四十景 尾州不二見原(びしゅうふじみがはら)です。

こちらの舞台は現在の名古屋市中区富士見町であるそうで熱田へ向かう熱田

道の途中であったという。

眺めを由来としたのでしょう名前は現在も受け継がれ富士見町とあれば富士が

見えたことも確かなことなのでしょう。

各地に残る富士見という名前には富士が見える場所という誇りが現れておりま

す。

この絵は「桶屋の富士」と呼ばれておりますが、構図のすばらしさで印象に残り

ます。

桶屋さんという仕事、絵にもなりますが落語にもなりまして、桶には締めるタガが

なくてはなりません、これを職人が持ち運ぶのにはクルリとタガを丸めて運んだ

のだそうですが、落語では桶職人を花火の日、満員の橋の上に歩かせたりする。

そこに殿様が馬で混雑する橋を渡ろうとする、なんて話がはじまります。

有名な落語ゆえにご存知の方が多いかと思いますが、混雑する橋の上に馬を

乗り入れてまいりますから、押されて桶屋のタガがツツッとゆるみ、跳ね上がっ

たタガがなんと殿様の被り物(傘)を飛ばしてしまう。

これが無礼だということで桶屋は手打ちにされそうになるというお話です。

江戸の世の中は平和でございまして武士の武芸もたいしたことがなく、手打ち

にしようとした刀を奪われて職人に武士の方が切られてしまうというお話、首が

ポーンと飛びますのを見て橋の上の町人衆、花火の掛け声と同じく「かぎや~」

「たまや~」(たがや~だったかもしれません)

江戸の話は庶民の勝ちにしませんと落語の面白さにならない。

多くの職人が主人公のお話がやはりよろしいようですな。